Herme Cerezo

Mis veranos de adolescencia huelen a pueblo de interior, un lugar hundido en el socavón de la memoria, calcinado por un sol tardío e implacable. Vivía en una casa grande, con buenas sombras, planta baja, piso, desván ratonero, corral y un huerto estéril. Las tardes, llenas de moscas recalcitrantes, nos hundían a mayores y pequeños en un sopor perezoso. Taciturnos y tediosos, aguardábamos la retirada del Sol para salir a pasear. La mejor forma de combatir aquel agostamiento de septiembre era la lectura. Y el TBO, Tiovivo, Pulgarcito, DDT, el Guerrero del Antifaz, el Jabato o el Capitán Trueno ya no me alimentaban. Ocuparon su vacío intelectual Julio Verne, las Joyas Literarias Juveniles de Bruguera y, sobre todo, Agatha Christie. Mi tío Paco, en todas nuestras vidas hay siempre un tío con ese nombre, leía compulsivamente novelitas del Oeste. "Esto es como las aguas minerales - me decía -, todas saben igual". Cuando las terminaba, las marcaba con sus iniciales, las envolvía en papel de periódico y las ataba con hilo de palomar. Bajaba al kiosco de la plaza para cambiarlas por otras, marcadas por otros símbolos, tan sobadas y soñadas como las suyas. Abonaba la tasa por el trueque y regresaba a la casa de sombras generosas. Se sentaba en su mecedora, se calzaba las gafas y comenzaba a leer. La ceremonia, exacta y ritual, se repetía un par de veces al mes. Yo, impacientemente, aguardaba su regreso para controlar la "mercancía". Había muchos nombres, todos pretendidamente americanos, émulos de Zane Grey: Marcial Lafuente Estefanía, Keith Luger o Fidel Prado...

Sin embargo, uno de aquellos falsos americanos me gustaba sobremanera: Silver Kane. Ignoro qué tenían sus novelas o qué encontraba yo en ellas, pero lo cierto es que las distinguía de las demás sin mirar las tapas. Las devoraba en poco tiempo, sin saber que Silver Kane no era anglosajón, ni siquiera portugués o griego, ni tampoco un seudónimo. Kane, cosas de la vida, era catalán. Un catalán luchador, un superviviente, un mercenario del hambre que, además, escribía en castellano.

Pero de eso me enteré mucho más tarde.

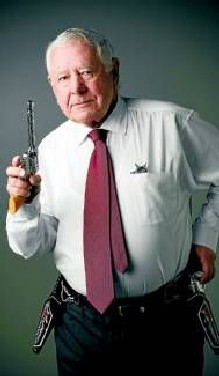

Ocurrió durante la solitaria madrugada de un domingo. Un programa de televisión, rara avis, sobre literatura. Oficiaba Sánchez Dragó, quien tenía frente a él a un tipo agradable, con los cabellos blancos, amable y paciente, vestido con chaqueta y camisa. Era abogado de carrera, periodista de profesión y novelista vocacional. Tenía en su haber más de cuatrocientas novelas del Oeste. Gracias a los revólveres, diligencias, cuatreros y maleantes que contenían sus treinta y dos mil páginas, había resistido la marginación de la Dictadura y superado las penurias de su familia. Terminó de ganarme para su causa cuando reveló que las había escrito bajo un seudónimo: Silver Kane.

Ante mis ojos, treinta años después, tenía al escritor que alivió el calor de mis septiembres adolescentes. En respuesta a otra pregunta del presentador, Silver Kane contó una anécdota: la víspera de entregar una novela a la editorial, que pagaba a plazos sus ochenta folios semanales, con un tiroteo a medio teclear en su Olivetti, se fue la luz. Un apagón en los años sesenta o setenta podía durar minutos ... O tal vez horas. Así que aquel profesional del seudónimo, ni corto ni tampoco perezoso, agarró su máquina, una mesa y una silla y se subió al terrado de su casa. Al albur de la Luna llena, concluyó la balacera y lo que siguió después. Toda una lección de responsabilidad, de necesidad, de honradez, de savoir faire.

El hombre del cabello otoñal era Francisco González Ledesma (Poble Sec, Barcelona, 1927), alias Silver Kane, otro Paco, también supongo que tío de alguien, escritor censurado por el régimen franquista a causa de su novela "Sombras viejas" con la que ganó el Premio Internacional de Novela (1948). Luego obtuvo otros galardones: el Planeta (1984), el Premio Hammett (2003), el Prix Mystère (1986) y fue finalista del Ciudad de Valencia (1983). Su literatura se mueve dentro del género "negro" y ubica sus historias en Barcelona. Por allí han transitado, transitan y transitarán todos los personajes que pueblan su imaginario personal, especialmente, Méndez, su inspector de policía predilecto.

Hoy en día, las novelas de González Ledesma son difícilmente localizables. Ni siquiera en las librerías de lance, a las que tan aficionado soy, encuentro su huella. Y en las otras, en las comerciales, hay algunos títulos, pero nunca más allá de dos o tres. Lamentable. Espero que alguien subsane esta ausencia y que no ocurra como con Gironella, Joseph Roth, Sándor Marai y tantos otros que, al igual que el Cid, ganaron sus batallas a título póstumo.

Mis veranos de adolescencia huelen a pueblo de interior, un lugar hundido en el socavón de la memoria, calcinado por un sol tardío e implacable. Vivía en una casa grande, con buenas sombras, planta baja, piso, desván ratonero, corral y un huerto estéril. Las tardes, llenas de moscas recalcitrantes, nos hundían a mayores y pequeños en un sopor perezoso. Taciturnos y tediosos, aguardábamos la retirada del Sol para salir a pasear. La mejor forma de combatir aquel agostamiento de septiembre era la lectura. Y el TBO, Tiovivo, Pulgarcito, DDT, el Guerrero del Antifaz, el Jabato o el Capitán Trueno ya no me alimentaban. Ocuparon su vacío intelectual Julio Verne, las Joyas Literarias Juveniles de Bruguera y, sobre todo, Agatha Christie. Mi tío Paco, en todas nuestras vidas hay siempre un tío con ese nombre, leía compulsivamente novelitas del Oeste. "Esto es como las aguas minerales - me decía -, todas saben igual". Cuando las terminaba, las marcaba con sus iniciales, las envolvía en papel de periódico y las ataba con hilo de palomar. Bajaba al kiosco de la plaza para cambiarlas por otras, marcadas por otros símbolos, tan sobadas y soñadas como las suyas. Abonaba la tasa por el trueque y regresaba a la casa de sombras generosas. Se sentaba en su mecedora, se calzaba las gafas y comenzaba a leer. La ceremonia, exacta y ritual, se repetía un par de veces al mes. Yo, impacientemente, aguardaba su regreso para controlar la "mercancía". Había muchos nombres, todos pretendidamente americanos, émulos de Zane Grey: Marcial Lafuente Estefanía, Keith Luger o Fidel Prado...

Sin embargo, uno de aquellos falsos americanos me gustaba sobremanera: Silver Kane. Ignoro qué tenían sus novelas o qué encontraba yo en ellas, pero lo cierto es que las distinguía de las demás sin mirar las tapas. Las devoraba en poco tiempo, sin saber que Silver Kane no era anglosajón, ni siquiera portugués o griego, ni tampoco un seudónimo. Kane, cosas de la vida, era catalán. Un catalán luchador, un superviviente, un mercenario del hambre que, además, escribía en castellano.

Pero de eso me enteré mucho más tarde.

Ocurrió durante la solitaria madrugada de un domingo. Un programa de televisión, rara avis, sobre literatura. Oficiaba Sánchez Dragó, quien tenía frente a él a un tipo agradable, con los cabellos blancos, amable y paciente, vestido con chaqueta y camisa. Era abogado de carrera, periodista de profesión y novelista vocacional. Tenía en su haber más de cuatrocientas novelas del Oeste. Gracias a los revólveres, diligencias, cuatreros y maleantes que contenían sus treinta y dos mil páginas, había resistido la marginación de la Dictadura y superado las penurias de su familia. Terminó de ganarme para su causa cuando reveló que las había escrito bajo un seudónimo: Silver Kane.

Ante mis ojos, treinta años después, tenía al escritor que alivió el calor de mis septiembres adolescentes. En respuesta a otra pregunta del presentador, Silver Kane contó una anécdota: la víspera de entregar una novela a la editorial, que pagaba a plazos sus ochenta folios semanales, con un tiroteo a medio teclear en su Olivetti, se fue la luz. Un apagón en los años sesenta o setenta podía durar minutos ... O tal vez horas. Así que aquel profesional del seudónimo, ni corto ni tampoco perezoso, agarró su máquina, una mesa y una silla y se subió al terrado de su casa. Al albur de la Luna llena, concluyó la balacera y lo que siguió después. Toda una lección de responsabilidad, de necesidad, de honradez, de savoir faire.

El hombre del cabello otoñal era Francisco González Ledesma (Poble Sec, Barcelona, 1927), alias Silver Kane, otro Paco, también supongo que tío de alguien, escritor censurado por el régimen franquista a causa de su novela "Sombras viejas" con la que ganó el Premio Internacional de Novela (1948). Luego obtuvo otros galardones: el Planeta (1984), el Premio Hammett (2003), el Prix Mystère (1986) y fue finalista del Ciudad de Valencia (1983). Su literatura se mueve dentro del género "negro" y ubica sus historias en Barcelona. Por allí han transitado, transitan y transitarán todos los personajes que pueblan su imaginario personal, especialmente, Méndez, su inspector de policía predilecto.

Hoy en día, las novelas de González Ledesma son difícilmente localizables. Ni siquiera en las librerías de lance, a las que tan aficionado soy, encuentro su huella. Y en las otras, en las comerciales, hay algunos títulos, pero nunca más allá de dos o tres. Lamentable. Espero que alguien subsane esta ausencia y que no ocurra como con Gironella, Joseph Roth, Sándor Marai y tantos otros que, al igual que el Cid, ganaron sus batallas a título póstumo.

Siglo XXI, 12 de octubre de 2005