Thierry Sartoretti

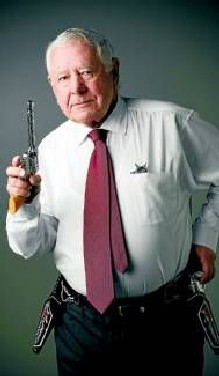

C’est une Barcelone en voie de disparition. Il n’en reste plus qu’un carré de résistants dans le quartier de Raval, ce mikado de ruelles planté dans les flancs des Ramblas. Un carré qui se refuse à la modernité, à l’hygiène, à la norme européenne. Rue En Robador, il n’est pas rare de voir tituber un unijambiste ou trôner une prostituée aussi vieille que son réverbère et plus moustachue que le défunt Caudillo. Mais cédons la plume à Francisco Gonzalez Ledesma. Il a fêté 74 ans et reste vif même si les nuits de Raval ne le voient plus passer avec un calepin. Il a grandi dans ce Barcelone d’avant le design et les sushis où il pratiqua les arts de la boxe, de la chronique et de la galanterie. Passons une entrée et grimpons un escalier pour y découvrir «une chambre qui puait la transpiration ouvrière, le cognac en carafe du tenancier de bar, la crasse de l’éboueur et la verge du commerçant. Y entraient aussi la salive des femmes, les gémissements des coïts ratés, les gouttelettes des premières règles et les espoirs de mariage emprisonnés dans un préservatif, autant de rumeurs sombres et profondes qui s’évanouissaient dans le tuyau d’écoulement.»

Si vous bénéficiez d’un estomac d’airain, bienvenue dans la Barcelone de l’inspecteur Mendez. Lui aussi est en voie de disparition: «Il avait dépassé la soixantaine et ne nourrissait à l’évidence aucun espoir de promotion: on ne l’aurait sinon pas affecté à la surveillance des vespasiennes et des rues du quartier. A ses lèvres pendait une cigarette qui avait dû s’éteindre la veille au petit déjeuner; sans doute ne l’avait-il pas ôtée pour se coucher ni même surtout pour se laver. Toutefois, curieux détail, ses poches étaient remplies de livres et on ne décelait dans son regard à demi las qu’un mélange d’ironie et de compassion qui devaient, à ses yeux, suffire pour couvrir tout le champ de l’existence.» Imaginez une sorte de Columbo au cuir durci à force de matraquer des opposants et des tireurs de bourse. Un policier parti de rien, revenu de tout, porté depuis à une certaine mansuétude à l’égard de la misère humaine et son cortège de trivialités. Il enquête, souvent pour son compte, quitte parfois son caniveau pour les beaux quartiers, arrête rarement quelqu’un et récite volontiers les pages graisseuses ou poussiéreuses d’une histoire où le saint ordre franquiste est entré au galop, cavalier maure cimeterre au poing, un jour de janvier 1939.

Polars à foison

Trouble Barcelone. Où n’œuvrent pas moins de trois détectives littéraires pour le moins atypiques. Le plus connu, le privé Pepe Carvalho, mitonné par Manuel Vasquez Montalban; un fou à la gabardine largué dans la nature par Eduardo Mendoza; le vieux Mendez enfin, apparu au lendemain de la transition démocratique sous la plume d’un Ledesma également auteur de poignantes fresques historiques au verbe plus sobre où planent les trahisons petites et grandes de la Guerre civile.

Deux traductions inédites paraissent simultanément. Le péché ou quelque chose d’approchant, son dernier polar, le plus baroque, le plus drôle, le plus désespéré aussi, enrichit une Série Noire à l’ambition renouvelée. Et Los Napoleones, paru chez son découvreur français L’Atalante, conte la saga des véritables vainqueurs de 1939. «Leur histoire est celle d’une gigantesque corruption morale, mais on ne peut nier qu’ils ont développé leur pays» note Ledesma. Ces triomphateurs sont les commerçants, les entrepreneurs, le parti de l’argent, ni noir ni rouge, mais tout à ses affaires et bienheureux d’en avoir fini avec une République ouvrière où dominait le syndicat anarchiste de la CNT.

Ces vainqueurs, Francisco Gonzalez Ledesma les a côtoyés. Comme avocat, puis journaliste. En témoignent des photographies sous cadre qui le montrent même avec le roi. En témoigne aussi son goût pour la reliure et le mobilier de belle facture dans un quartier loin des rues de son enfance où les entrées des immeubles portent des noms d’études et de sociétés anonymes. Dans un français impeccable que chauffe un bel accent catalan, il avoue avoir cependant toujours écrit en castillan, la langue «du bac et de l’éducation sentimentale».

Tous vos romans, policiers ou non, semblent dédiés à un seul personnage: Barcelone.

Comme dit le poète, Barcelone, c’était clochers et cheminées. Catalogne archaïque et prolétariat. Une histoire complexe, oubliée. J’ai été le témoin de son passé républicain, puis de son martyre. Je n’ai pas la nostalgie de cette ville misérable et pouilleuse à qui les Jeux olympiques ont offert un nouveau souffle et une place en Europe. Mais j’ai la nostalgie de sa culture populaire où chacun fréquentait ses voisins qu’ils soient boutiquier ou putain. Je suis né à Poble Sec, un faubourg ouvrier sur le flanc de la colline de Montjuich. Mon père travaillait dans un entrepôt et ma mère était couturière. Le 26 janvier 1939, quand les fascistes ont pris la ville, je me trouvais sur le port avec ma mère à chercher de la nourriture dans les ruines. La famine a continué sous Franco. Des milliers de Catalans ont fui, remplacés par des milliers de crève-la-faim andalous ou galiciens vivant dans des conditions épouvantables.

Comment le fils d’ouvrier rouge a-t-il pu devenir avocat?

Grâce à ma tante de Saragosse, couturière aussi, mais chez les riches. Elle m’a placé dans un collège catholique. Une chance unique même si c’était pénible. Revenu à Barcelone, j’ai étudié le droit catalan et aligné les métiers pour payer l’université et aider ma famille. Mon père a en effet perdu son travail à 50 ans et ne possédait rien. J’ai été porteur de bagages, puis nègre pour un auteur de romans d’aventures…

A 21 ans, vous écrivez aussi votre premier roman Sombras Viejas, aussitôt récompensé par un prix international en 1948…

… et qui paraîtra en 1977, au terme de trente ans de censure franquiste. Un livre contant positivement la Barcelone républicaine était impubliable. Pareil pour mon deuxième roman «Los Napoleones» terminé en 1964 déjà. C’était décourageant. Je travaillais alors comme avocat le jour. La nuit tombée, pour arrondir les fins de mois, je livrais à l’éditeur Bruguera des westerns et des policiers sous le pseudonyme de Silver Kane. Du travail à la chaîne: trois par mois, 400 en tout. On les trouve encore dans les kiosques des Ramblas. Nombre d’Espagnols ont appris à lire avec ces bouquins de rien du tout.

Pourquoi abandonner votre métier d’avocat pour celui de journaliste?

La loi est bien écrite et pleine d’humanité. Mais au jour le jour, le métier d’avocat est loin d’être noble. Je suis devenu amer, désagréable, je ne voyais plus ma famille et j’ai divorcé. Je n’ai pas voulu achever ma vie ainsi. Le métier de rédacteur m’avait toujours plu. Gosse, j’allais humer la nuit l’odeur d’encre des rotatives. Mais sous Franco, le journalisme était une carrière et le journaliste un fonctionnaire qui n’écrivait pas la vérité. Heureusement, en 1963, une nouvelle loi de la presse, plus moderne, m’a permis d’entrer à «La Vanguardia» qui était alors le premier journal espagnol. Ce quotidien représentait la bourgeoisie catalane, plutôt tolérante tant que rien ne perturbait la marche de ses affaires. J’ai refusé d’écrire le moindre papier sur Franco pour ne pas trahir mes opinions. Cela a été accepté et le rouge que j’étais s’est mis à écrire en rubrique nationale et internationale. Je suis finalement devenu rédacteur en chef du journal.

Montalban est lui aussi journaliste et auteur de polars. Une tradition catalane?

Nous sommes nés à 500 mètres de distance. Nous venons du même milieu même s’il est d’une génération plus jeune et a été membre du PC. J’ai beaucoup de sympathie et d’admiration pour lui. Lorsque j’ai fondé clandestinement le Syndicat démocratique des journalistes, il en a fait partie. Nous voulions présenter toute nouvelle concernant la dictature de la manière la plus défavorable possible dans les limites de la censure. Il suffisait de donner une certaine tournure aux titres ou de choisir des expressions ambiguës… Un travail d’orfèvre. Son détective Pepe Carvalho est bien plus cultivé que Mendez qui n’entend rien à la cuisine fine!

Drôle de type votre Mendez. Bonne pâte, mais capable de vous en coller un sans prévenir dans l’entrejambe.

Il reflète une police espagnole passée de la dictature à la démocratie. Avocat, j’ai fréquenté les commissariats. Une expérience désagréable. Sous Franco, la police ne suivait que ses propres habitudes, rarement la loi. Mendez a de la sympathie pour les petites gens et portait des oranges aux rouges qu’il avait coffrés. En fait, ce personnage vient de quatre policiers que j’ai rencontrés. Le premier, qui travaillait à la capitainerie, a un jour oublié son pistolet chez lui. Le second a sorti sa plaque en criant «police!» et le facteur de mon quartier l’a aussitôt balancée en l’air d’un revers de la main. Le troisième utilisait des balles à blanc. Si un malfaiteur prenait la fuite, il tirait en l’air et lui lançait un caillou dans le dos. Un truc infaillible. Quant au quatrième, je l’ai rencontré en Sicile, lors d’un congrès sur la mafia. Un congrès, soit dit en passant, si tranquille que la grande organisation devait y être pour quelque chose… Comme il n’avait pas d’hôtel, j’ai proposé à ce directeur espagnol de l’école de police de partager ma chambre double. Je croyais pouvoir lui proposer mon second lit, or je ne disposais que d’un lit matrimonial. Du coup, méfiant, il n’a pas fermé l’œil et nous avons bavardé du métier toute la nuit.

L'Hebdo, 8 novembre 2001

C’est une Barcelone en voie de disparition. Il n’en reste plus qu’un carré de résistants dans le quartier de Raval, ce mikado de ruelles planté dans les flancs des Ramblas. Un carré qui se refuse à la modernité, à l’hygiène, à la norme européenne. Rue En Robador, il n’est pas rare de voir tituber un unijambiste ou trôner une prostituée aussi vieille que son réverbère et plus moustachue que le défunt Caudillo. Mais cédons la plume à Francisco Gonzalez Ledesma. Il a fêté 74 ans et reste vif même si les nuits de Raval ne le voient plus passer avec un calepin. Il a grandi dans ce Barcelone d’avant le design et les sushis où il pratiqua les arts de la boxe, de la chronique et de la galanterie. Passons une entrée et grimpons un escalier pour y découvrir «une chambre qui puait la transpiration ouvrière, le cognac en carafe du tenancier de bar, la crasse de l’éboueur et la verge du commerçant. Y entraient aussi la salive des femmes, les gémissements des coïts ratés, les gouttelettes des premières règles et les espoirs de mariage emprisonnés dans un préservatif, autant de rumeurs sombres et profondes qui s’évanouissaient dans le tuyau d’écoulement.»

Si vous bénéficiez d’un estomac d’airain, bienvenue dans la Barcelone de l’inspecteur Mendez. Lui aussi est en voie de disparition: «Il avait dépassé la soixantaine et ne nourrissait à l’évidence aucun espoir de promotion: on ne l’aurait sinon pas affecté à la surveillance des vespasiennes et des rues du quartier. A ses lèvres pendait une cigarette qui avait dû s’éteindre la veille au petit déjeuner; sans doute ne l’avait-il pas ôtée pour se coucher ni même surtout pour se laver. Toutefois, curieux détail, ses poches étaient remplies de livres et on ne décelait dans son regard à demi las qu’un mélange d’ironie et de compassion qui devaient, à ses yeux, suffire pour couvrir tout le champ de l’existence.» Imaginez une sorte de Columbo au cuir durci à force de matraquer des opposants et des tireurs de bourse. Un policier parti de rien, revenu de tout, porté depuis à une certaine mansuétude à l’égard de la misère humaine et son cortège de trivialités. Il enquête, souvent pour son compte, quitte parfois son caniveau pour les beaux quartiers, arrête rarement quelqu’un et récite volontiers les pages graisseuses ou poussiéreuses d’une histoire où le saint ordre franquiste est entré au galop, cavalier maure cimeterre au poing, un jour de janvier 1939.

Polars à foison

Trouble Barcelone. Où n’œuvrent pas moins de trois détectives littéraires pour le moins atypiques. Le plus connu, le privé Pepe Carvalho, mitonné par Manuel Vasquez Montalban; un fou à la gabardine largué dans la nature par Eduardo Mendoza; le vieux Mendez enfin, apparu au lendemain de la transition démocratique sous la plume d’un Ledesma également auteur de poignantes fresques historiques au verbe plus sobre où planent les trahisons petites et grandes de la Guerre civile.

Deux traductions inédites paraissent simultanément. Le péché ou quelque chose d’approchant, son dernier polar, le plus baroque, le plus drôle, le plus désespéré aussi, enrichit une Série Noire à l’ambition renouvelée. Et Los Napoleones, paru chez son découvreur français L’Atalante, conte la saga des véritables vainqueurs de 1939. «Leur histoire est celle d’une gigantesque corruption morale, mais on ne peut nier qu’ils ont développé leur pays» note Ledesma. Ces triomphateurs sont les commerçants, les entrepreneurs, le parti de l’argent, ni noir ni rouge, mais tout à ses affaires et bienheureux d’en avoir fini avec une République ouvrière où dominait le syndicat anarchiste de la CNT.

Ces vainqueurs, Francisco Gonzalez Ledesma les a côtoyés. Comme avocat, puis journaliste. En témoignent des photographies sous cadre qui le montrent même avec le roi. En témoigne aussi son goût pour la reliure et le mobilier de belle facture dans un quartier loin des rues de son enfance où les entrées des immeubles portent des noms d’études et de sociétés anonymes. Dans un français impeccable que chauffe un bel accent catalan, il avoue avoir cependant toujours écrit en castillan, la langue «du bac et de l’éducation sentimentale».

Tous vos romans, policiers ou non, semblent dédiés à un seul personnage: Barcelone.

Comme dit le poète, Barcelone, c’était clochers et cheminées. Catalogne archaïque et prolétariat. Une histoire complexe, oubliée. J’ai été le témoin de son passé républicain, puis de son martyre. Je n’ai pas la nostalgie de cette ville misérable et pouilleuse à qui les Jeux olympiques ont offert un nouveau souffle et une place en Europe. Mais j’ai la nostalgie de sa culture populaire où chacun fréquentait ses voisins qu’ils soient boutiquier ou putain. Je suis né à Poble Sec, un faubourg ouvrier sur le flanc de la colline de Montjuich. Mon père travaillait dans un entrepôt et ma mère était couturière. Le 26 janvier 1939, quand les fascistes ont pris la ville, je me trouvais sur le port avec ma mère à chercher de la nourriture dans les ruines. La famine a continué sous Franco. Des milliers de Catalans ont fui, remplacés par des milliers de crève-la-faim andalous ou galiciens vivant dans des conditions épouvantables.

Comment le fils d’ouvrier rouge a-t-il pu devenir avocat?

Grâce à ma tante de Saragosse, couturière aussi, mais chez les riches. Elle m’a placé dans un collège catholique. Une chance unique même si c’était pénible. Revenu à Barcelone, j’ai étudié le droit catalan et aligné les métiers pour payer l’université et aider ma famille. Mon père a en effet perdu son travail à 50 ans et ne possédait rien. J’ai été porteur de bagages, puis nègre pour un auteur de romans d’aventures…

A 21 ans, vous écrivez aussi votre premier roman Sombras Viejas, aussitôt récompensé par un prix international en 1948…

… et qui paraîtra en 1977, au terme de trente ans de censure franquiste. Un livre contant positivement la Barcelone républicaine était impubliable. Pareil pour mon deuxième roman «Los Napoleones» terminé en 1964 déjà. C’était décourageant. Je travaillais alors comme avocat le jour. La nuit tombée, pour arrondir les fins de mois, je livrais à l’éditeur Bruguera des westerns et des policiers sous le pseudonyme de Silver Kane. Du travail à la chaîne: trois par mois, 400 en tout. On les trouve encore dans les kiosques des Ramblas. Nombre d’Espagnols ont appris à lire avec ces bouquins de rien du tout.

Pourquoi abandonner votre métier d’avocat pour celui de journaliste?

La loi est bien écrite et pleine d’humanité. Mais au jour le jour, le métier d’avocat est loin d’être noble. Je suis devenu amer, désagréable, je ne voyais plus ma famille et j’ai divorcé. Je n’ai pas voulu achever ma vie ainsi. Le métier de rédacteur m’avait toujours plu. Gosse, j’allais humer la nuit l’odeur d’encre des rotatives. Mais sous Franco, le journalisme était une carrière et le journaliste un fonctionnaire qui n’écrivait pas la vérité. Heureusement, en 1963, une nouvelle loi de la presse, plus moderne, m’a permis d’entrer à «La Vanguardia» qui était alors le premier journal espagnol. Ce quotidien représentait la bourgeoisie catalane, plutôt tolérante tant que rien ne perturbait la marche de ses affaires. J’ai refusé d’écrire le moindre papier sur Franco pour ne pas trahir mes opinions. Cela a été accepté et le rouge que j’étais s’est mis à écrire en rubrique nationale et internationale. Je suis finalement devenu rédacteur en chef du journal.

Montalban est lui aussi journaliste et auteur de polars. Une tradition catalane?

Nous sommes nés à 500 mètres de distance. Nous venons du même milieu même s’il est d’une génération plus jeune et a été membre du PC. J’ai beaucoup de sympathie et d’admiration pour lui. Lorsque j’ai fondé clandestinement le Syndicat démocratique des journalistes, il en a fait partie. Nous voulions présenter toute nouvelle concernant la dictature de la manière la plus défavorable possible dans les limites de la censure. Il suffisait de donner une certaine tournure aux titres ou de choisir des expressions ambiguës… Un travail d’orfèvre. Son détective Pepe Carvalho est bien plus cultivé que Mendez qui n’entend rien à la cuisine fine!

Drôle de type votre Mendez. Bonne pâte, mais capable de vous en coller un sans prévenir dans l’entrejambe.

Il reflète une police espagnole passée de la dictature à la démocratie. Avocat, j’ai fréquenté les commissariats. Une expérience désagréable. Sous Franco, la police ne suivait que ses propres habitudes, rarement la loi. Mendez a de la sympathie pour les petites gens et portait des oranges aux rouges qu’il avait coffrés. En fait, ce personnage vient de quatre policiers que j’ai rencontrés. Le premier, qui travaillait à la capitainerie, a un jour oublié son pistolet chez lui. Le second a sorti sa plaque en criant «police!» et le facteur de mon quartier l’a aussitôt balancée en l’air d’un revers de la main. Le troisième utilisait des balles à blanc. Si un malfaiteur prenait la fuite, il tirait en l’air et lui lançait un caillou dans le dos. Un truc infaillible. Quant au quatrième, je l’ai rencontré en Sicile, lors d’un congrès sur la mafia. Un congrès, soit dit en passant, si tranquille que la grande organisation devait y être pour quelque chose… Comme il n’avait pas d’hôtel, j’ai proposé à ce directeur espagnol de l’école de police de partager ma chambre double. Je croyais pouvoir lui proposer mon second lit, or je ne disposais que d’un lit matrimonial. Du coup, méfiant, il n’a pas fermé l’œil et nous avons bavardé du métier toute la nuit.

L'Hebdo, 8 novembre 2001